“种下去就能挣钱”,这是许多农民朋友的致富梦想,但河南的张先生却在这样的承诺下,陷入了一场“订单种菇”的骗局。他花费上万元购买菌包,最终却只回收了1000多元。近日,央广网对此进行了报道。

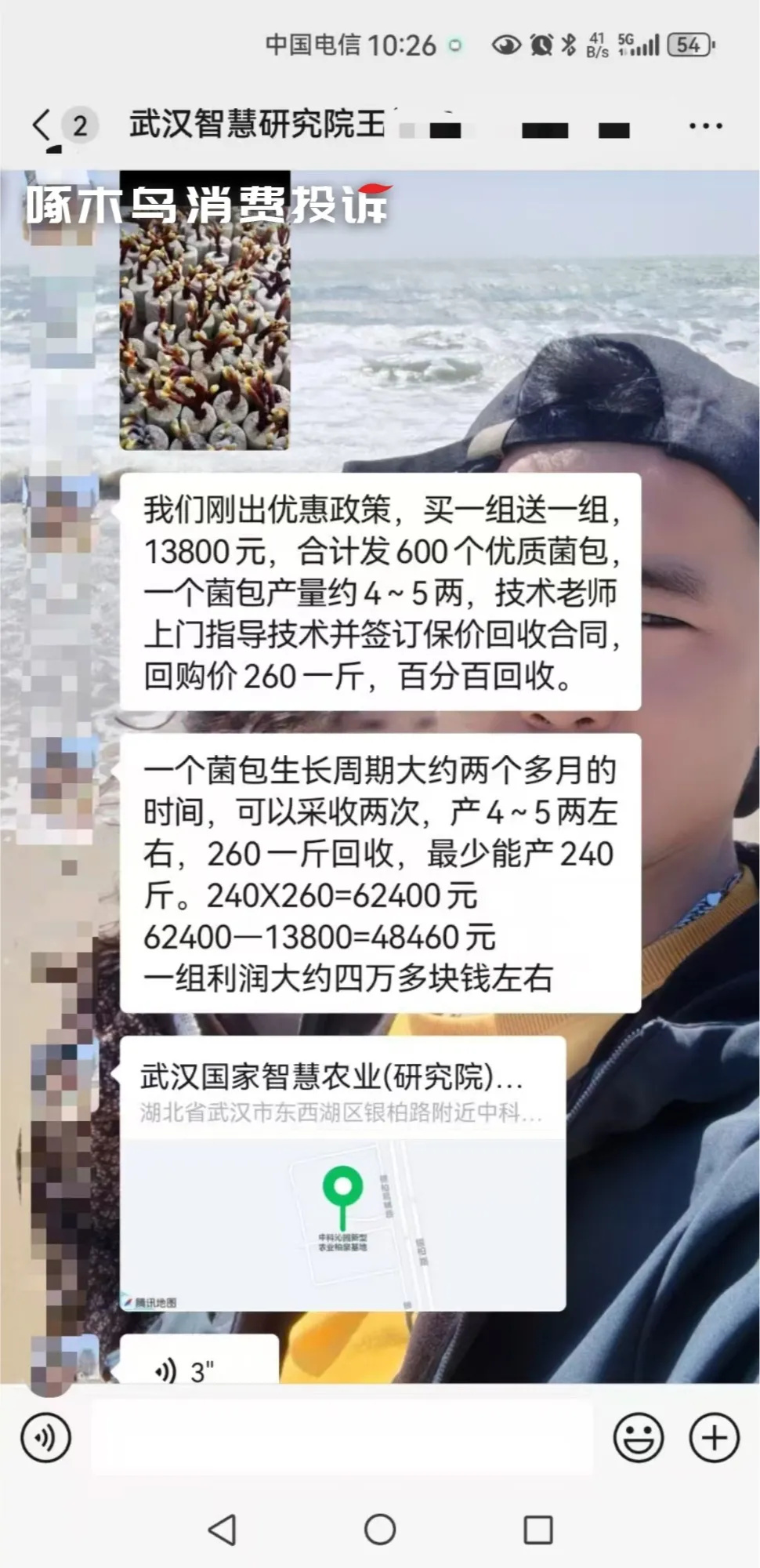

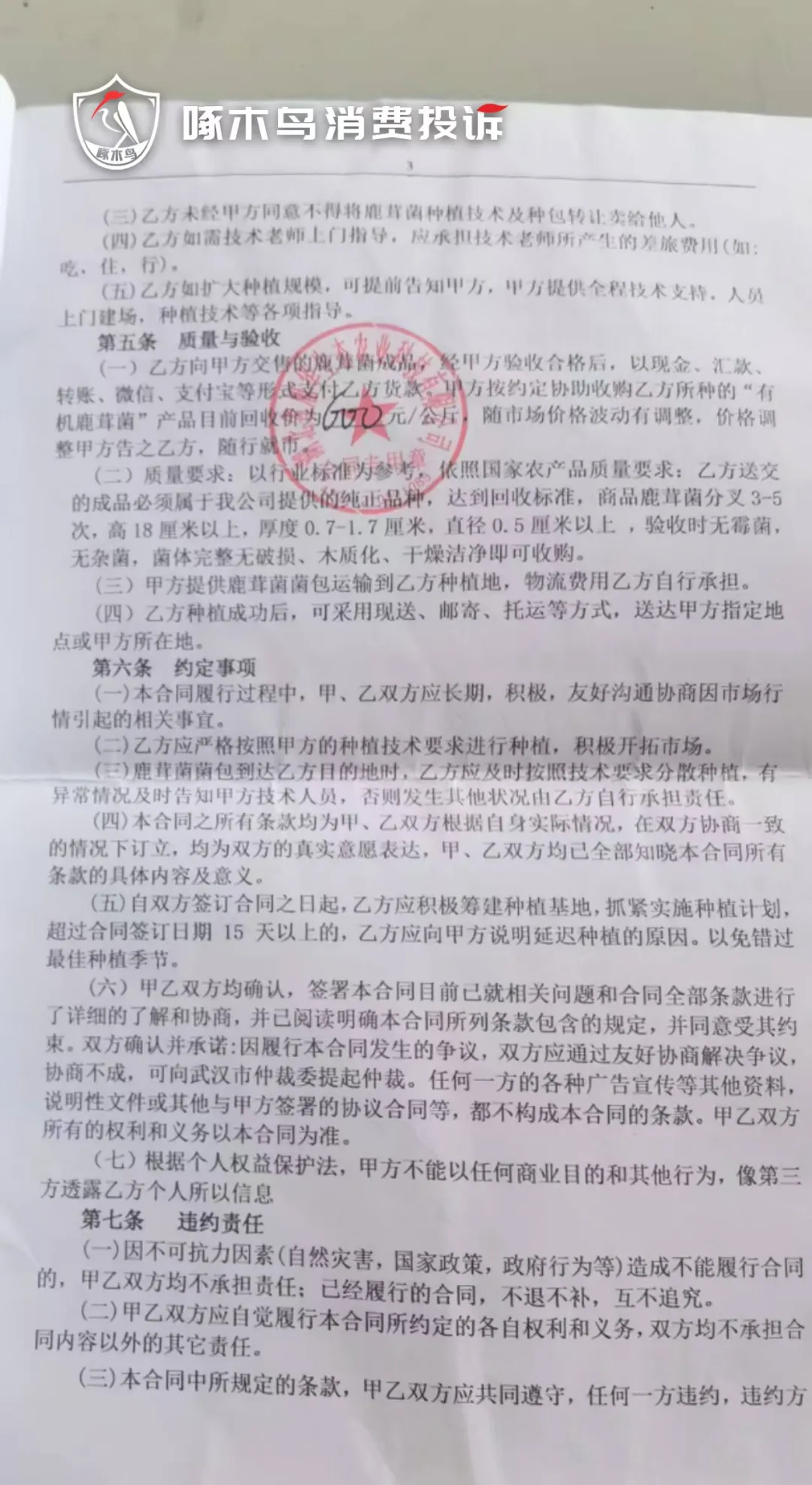

张先生被湖北某公司在短视频平台推广的鹿茸菌种植项目吸引。对方承诺,购买菌包后会有技术老师上门指导,签订保价回收合同,百分百回收,一组利润可达四万多元。张先生心动之下,花13800元购买了800个菌包。然而,经过5个月的精心照料,最终产量仅为42斤,远低于承诺的产量。公司又以“未按要求管理、产品不达标”为由,将回收价压低至76元每公斤,与合同约定的600元每公斤相差甚远。

4月8日,记者前往该公司所在地,发现该企业已经搬离。通过国家企业信用信息公示系统及天眼查查询,该公司目前已处于注销状态。从2024年8月至2025年3月,先后有7名种植户将该公司告上法庭,案由均为合同纠纷。

4月9日,记者联系到该公司有关负责人,对方回应称,公司菌种及辅料配送正常,技术指导也无问题,是张先生生产管理自主性强,有时脱离规范指导,且成品出产后按正常品鉴定价收购,是张先生迟迟不确认数据。

湖北省食用菌产业技术体系研发首席、湖北省农业科学院经济作物研究所副研究员王卓仁剖析称:“这就是典型的以‘订单农业’为名实施的合同诈骗。先用高价菌包赚取首轮利润,再通过营养液、设备等进行二次收割。即便农户产出合格品,公司也会以‘品相不达标’压价。”王卓仁进一步指出,事实上,所谓的“鹿茸菌”实为鹿角灵芝,干品市场收购价仅为40-60元每公斤,合同中的600元每公斤报价完全脱离实际。

订单农业本身是推动农业产业化的重要模式,但时有不法分子打着“订单农业”的幌子实施诈骗。除了主要农作物,还有像中药、食用菌这样的非主要农作物也常被利用。诈骗分子的手法可以总结为“一吹二引三骗”。他们首先,常以“高利润高回报”“助农惠农项目”“农科院最新产品”等噱头获取农户信任,鼓吹产品科技含量高、利润高、销路广。然后引诱农户进行考察,诱骗农户签订合同。最后,则是以这种产品不符合质量要求或者是农户违约在先的名义去拒绝兑现承诺,最终诈骗钱财。由于公司和种植户签署了合同,民警通常只能协调或建议农户按合同起诉。

专家提醒,天下没有掉馅饼的事。农业本身是一个回报周期长、回报率有限的产业,农户应警惕“一本万利”“高回报”“短周期”的宣传。各级政府和农村基层组织应加强对“订单农业”骗局的宣传,让农户增强识骗能力。

图片来源:央广网