近日,在吉林和龙举行的2025长白山(和龙)桑黄产业发展大会上,一场高规格的圆桌对话成功举办。中国工程院院士、全国脱贫攻坚楷模、吉林农业大学学术委员会主任李玉,中国菌物学会理事长郭良栋,中国菌物学会桑黄产业分会秘书长、上海市农业科学院研究员杨焱,中国中药协会药食同源专委会副秘书长、中国医学科学院药用植物研究所党委副书记、研究员董政起,和龙市市委书记王启章,吉林桑黄生物科技集团有限公司董事长孙成忠齐聚一堂,围绕长白山和龙桑黄产业的现状与未来,展开深度探讨,为和龙打造“世界桑黄之都”建言献策。

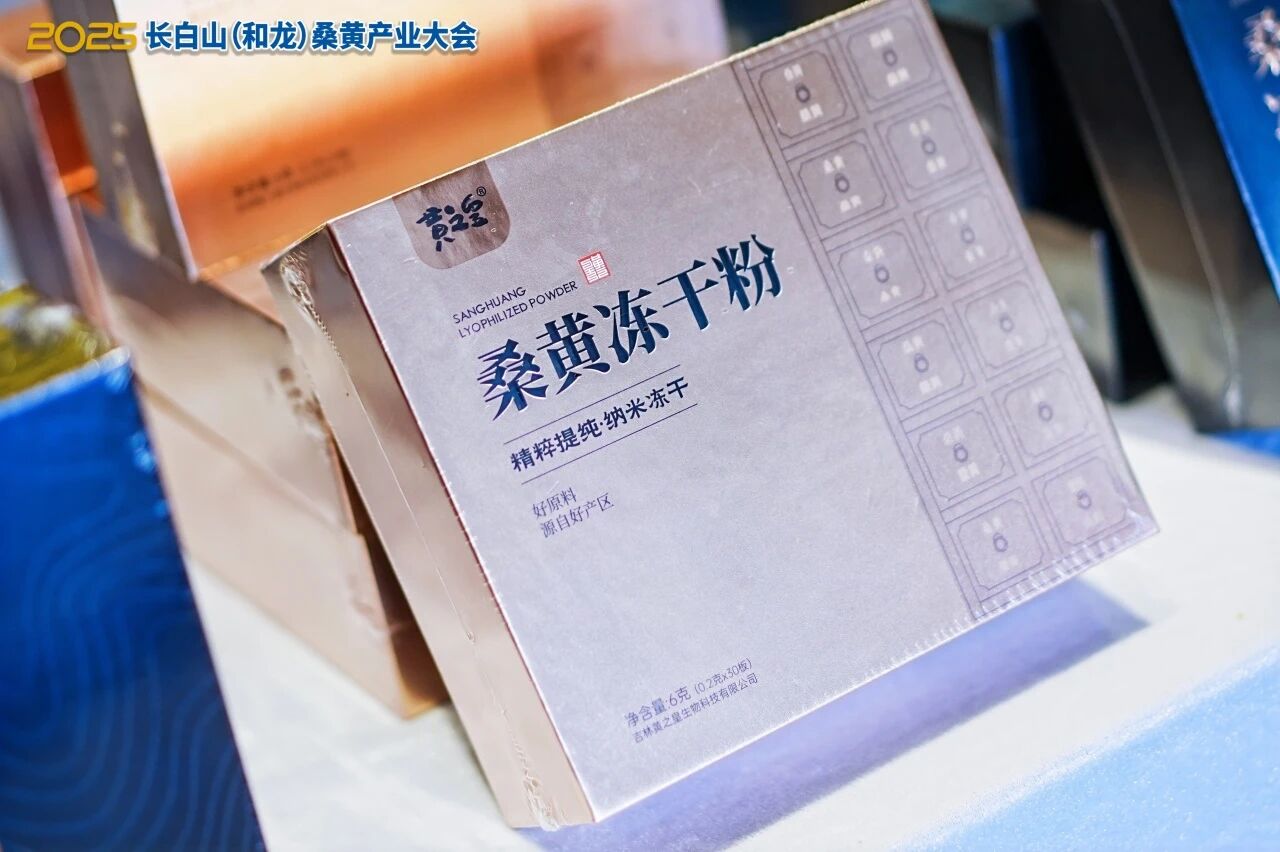

吉林桑黄生物科技集团有限公司董事长孙成忠首先介绍了和龙发展桑黄产业的根基。他指出,长白山得天独厚的气候与北纬42°的地理环境,孕育了历经千年传承的优质桑黄,赋予了其独特的品质与功效。然而,作为新兴品类,桑黄产业也面临市场教育和药品等生产许可政策瓶颈两大挑战。他同时强调,在政府的大力支持与李玉院士科技团队的强力赋能下,公司已建立起扎实的一二三产融合发展体系,对未来充满信心。

和龙市委书记王启章随后阐述了地方政府的长远规划。他表示,和龙市正通过“区域布局”和“产业链延伸”双线发力,目标在“十四五”期间实现桑黄全产业链规模突破50亿元。未来将扩大种植集聚区,提升标准化种植与冷链物流等硬件设施,并依托东西部协作机制,开拓长三角、珠三角等高端市场。同时,深化与吉林农业大学等高校的产学研合作,拓展产品矩阵,并推动“农文旅”深度融合,实现从“中国和龙桑黄之乡”到“世界桑黄之都”的跨越。

上海市农业科学院研究员杨焱从科研与产业视角分析,认为和龙桑黄产业的整体规划令人振奋。她特别指出,吉林省率先颁布桑黄食品安全地方标准,为产品多元化开发打开了广阔空间,使桑黄从传统饮片迈向便捷的深加工食品,极大地促进了消费普及。对于未来,她建议在种源创新、高效提取技术上持续发力,并长远布局菌物药研发,利用合成生物学等前沿技术开辟新赛道。

中国医学科学院药用植物研究所研究员董政起从国家药物政策管理角度,为桑黄产业发展指明了关键路径。他首先指出,虽然桑黄在传统中医药中有悠久应用历史和显著疗效记载,但由于尚未被纳入《中国药典》,目前无法进入“药食同源”物质目录。这一现状成为制约产业全国化发展的重要瓶颈。基于现行国家卫生健康委对“三新食品”的审批管理体系,董政起提出了切实可行的突破路径:桑黄可优先申报“新食品原料”。吉林省率先颁布桑黄食品安全地方标准,为这一申报工作奠定了坚实基础。他认为可以借鉴吉林省成功推动“五年以下人参”进入新食品原料管理的案例,通过扎实的科学研究和地方实践,逐步推动国家层面政策突破。一旦桑黄成功获得新食品原料身份,将真正打开普通食品、保健食品和特膳食品的巨大市场空间,为产业带来跨越式发展机遇。

中国菌物学会理事长郭良栋回顾了桑黄产业从初期物种争议到形成统一共识的历程。他盛赞桑黄产业分会最大的贡献在于凝聚了行业共识,并鼓励通过各省申报地方标准,以点带面,最终推动国家层面的认可。他强调,将产业蛋糕做大,让更多人受益,是行业健康发展的关键,并对和龙桑黄的规模化、规范化发展给予了高度评价。

最后,李玉院士为和龙桑黄的高质量发展指明了五大具体路径:

品牌抢占:首要任务是抢注“长白山和龙桑黄”大品牌,利用云端商城等现代营销手段,将其打造成真正的名牌产品。

园区建设:在州市政府支持下,借鉴夏津、金寨等地经验,高起点规划建设桑黄产业园区,形成集聚效应。

科技攻坚:在精准育种(引入基因编辑技术)、智能栽培(应用AI与机器人技术)、高值加工(例如速溶茶、饮料等)三大方向持续深入,保持技术领先。

医研驱动:深化与中医药专家的合作,依据“疗效为王”的原则,开发更多复方产品,彰显桑黄在保障大众健康方面的核心价值。

文化铸魂:在园区内建设桑黄博物馆,深度挖掘朝医朝药、满医满药的历史文化,申报中国乃至全球重要农业文化遗产,为产业注入灵魂。

随着圆桌对话的结束,产学研政各界的协同发力,为长白山这朵“黄金菌”描绘了清晰的发展蓝图,预示着和龙桑黄产业将在迈向“世界桑黄之都”的征程上,开创更加辉煌的未来。