7月14日,2025 全国菌物多样性及系统学研讨会野外考察活动深入天柱山森林公园,开启了一场菌物探索之旅,收获颇丰。

百余名参会代表被分为四个考察小组,每组均配备两名资深菌物学专家作为指导老师。在实地考察过程中,专家们现场讲授各类菌物的形态学特征及其生态习性。

凭借扎实的专业素养和丰富的实践经验,考察组成员穿梭于葱郁的山林间,成功采集到多种形态各异的珍奇菌类:有在腐殖质上悄然绽放的白色伞菌,宛如林间精灵;有寄生在朽木上的深色异形菌类,展现出造物主的神奇构思;有成片生长的浅色薄菇群落,其半透明的菌褶如同精雕细琢的天然艺术品;更有那顶罕见的紫色菌盖,以其独特的形态特征揭示着生态系统的奥秘。每一份采集样本均将经过严谨的鉴别后规范地保存处理,这些珍贵的生物标本,或将成为推动学术交流与科研合作的重要媒介。

以上图片为参会代表在天柱山森林公园采集分享

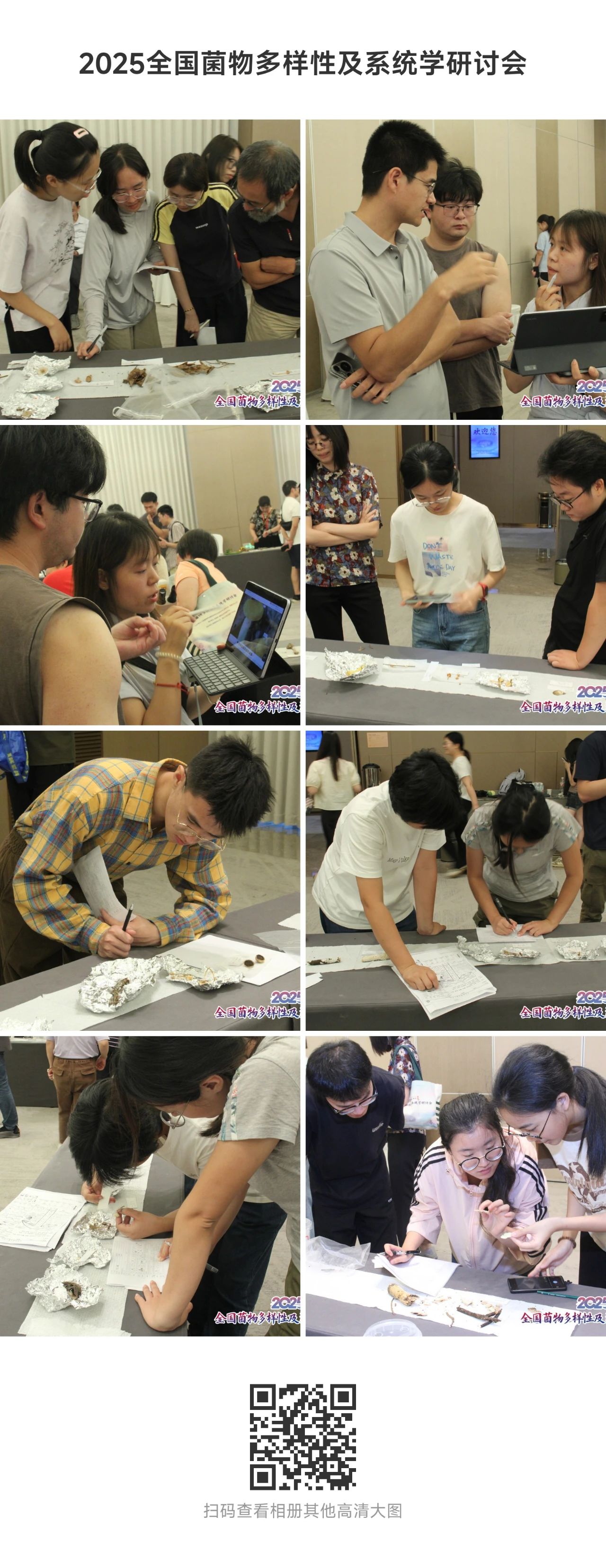

下午的菌物采集技术培训会现场,上演了一场精彩纷呈的学术互动。来自北京林业大学的戴玉成教授、吉林农业大学图力古尔教授、广东省科学院微生物研究所的李泰辉研究员,以及中国科学院昆明植物研究所的杨祝良研究员等业界权威组成的专家团队,为参会代表带来了一场理论与实践深度交融的学术盛宴。

培训现场气氛热烈异常。新鲜采集的菌物样本整齐陈列。专家们耐心细致地对每一份样本进行讲解,部分放到显微镜下观察它的真面目,参会代表们排起长龙,迫不及待地想要了解这些“大自然的精灵”不愿告人的秘密。此外,现场还将样本的显微特征实时投放在会场大屏幕上,从菌丝结构、孢子形态到子实体特征,逐一进行专业解析,深入浅出的讲解让在场学员受益匪浅。

“老师,请您看看这个是什么?”——此起彼伏的提问声在会场回荡。青年学子们手持标本,围绕在专家身边虚心求教。有的认真记录专家讲解的要点,有的用手机拍摄标本特征,还有的三五成群讨论观察心得。这种面对面的交流不仅解答了学术疑惑,更激发了创新思维的火花。

现场互动之热烈远超预期。原定于下午6点结束的培训会,由于学员们的热情参与,一直延续到6点半仍意犹未尽。不少代表表示,这种理论与实践相结合的培训方式,让他们感到非常有收获。

这场持续升温的学术交流,不仅展现了我国菌物学研究的蓬勃生机,更彰显了老一辈学者对青年人才培养的重视。相信在这样浓厚的学术氛围熏陶下,青年科研工作者必将茁壮成长,未来为我国菌物学科发展和科技创新贡献更大力量。