张树庭食药用菌学术思想要义及影响

鲍大鹏1, 陈明杰1, 潘迎捷2, 刘艳芳1, 宋春艳1, 张劲松1, 谭 琦1*

(1上海市农业科学院食用菌研究所,农业农村部南方食用菌资源利用重点实验室,国家食用菌工程技术研究中心,上海 201403; 2上海海洋大学食品学院,上海 201306)

摘 要:张树庭被誉为“国际食药用菌之父”,其学术思想对全球蕈菌学科与产业发展具有深远影响。笔者系统阐述张树庭在蕈菌学科构建、遗传育种、栽培技术、健康价值模型、资源循环利用、生物技术应用、产业标准化与发展路径多方面的理论创新与实践贡献;总结他在中国食药用菌产业推动、人才培养、国际交流与政策建言等方面的重要贡献;分析他在国际学术组织建设、技术推广与海外影响方面的领导地位;并基于其学术思想,提出对未来学科发展、智能化栽培、生态服务、健康产品创新、三产融合及全球合作方面的启示与建议。张树庭的学术体系与产业实践,不仅为中国乃至世界食药用菌事业的科学化、国际化与可持续发展奠定坚实基础,更在学科建设、产业创新与全球视野等方面为后人提供重要启迪:他强调的农林废弃物资源化利用、食药用菌在健康与环保中的多重价值以及食用菌和药用菌并重发展的理念,至今仍对实现乡村振兴、健康中国和生态文明建设等国家战略具有深刻的现实指导意义。

关键词: 张树庭; 食药用菌; 学术思想; 产业发展; 学科建设

1 学术思想体系的理论构建与实践创新

张树庭学术思想体系涵盖食药用菌领域从基础研究到产业应用的各个方面,在半个多世纪的探索中,他围绕食药用菌的基本定义、遗传育种、栽培技术、健康价值、资源利用、生物技术、产业模式和国际合作等方面提出系统的理论框架,并通过实践不断验证和丰富这些理论。

1.1 蕈菌与蕈菌学科的定义

张树庭非常重视基本概念的定义,他很早就对蕈菌(食药用菌)作出精准定义:广义的蕈菌是一种能产生孢子的大型真菌子实体,既可生于地面也可长在地下,肉眼可见且可徒手采摘[3];他还以充满诗意的中文描述食药用菌:“无叶、无芽、无花,自身结果;可食、可补、可药,周身是宝”[4];这一表述精妙概括蕈菌独特的形态与多重价值,极大地促进食药用菌的科普教育,并深刻影响了众多研究者的科研方向。

张树庭非常重视学科建设,率先提出蕈菌生物学应作为理论与应用的核心学科,并在此基础上构建以蕈菌科学和蕈菌生物技术为两大支柱的学科体系[5]。

蕈菌科学聚焦于蕈菌的生产和产品,涵盖蕈菌应用生物学基础、生物转化技术、环境调控工程三大方向;其中蕈菌应用生物学基础包括分类、发育、营养、生理、遗传育种、药用价值、可食性与毒性等方面的研究;生物转化技术强调利用农业、林业、食品加工等产生的木质纤维废弃物(如稻草、木屑、废棉等)作为栽培基质,实现资源的循环利用 ;环境调控工程通过调控温度、光照、CO2等环境因子,促进蕈菌从营养生长向生殖生长转变。蕈菌科学的目标是实现高产、稳产、高效的蕈菌生产,尤其注重将传统生产经验与现代环境控制、遗传育种等科技手段相结合。

蕈菌生物技术以蕈菌的高附加值产品开发为导向,整合发酵工程、活性成分提取、生物加工工艺、市场营销与管理等多学科内容;其重点在于挖掘蕈菌的抗肿瘤、调节免疫等药用功能及其在食品、化妆品领域的应用潜力,推动蕈菌产品从初级农产品向健康产品、药物和工业原料转型。蕈菌生物技术不仅是一种生产技术,更是推动蕈菌产业工业化、高值化的核心动力。

张树庭指出,蕈菌科学与蕈菌生物技术并非彼此独立,而是相辅相成、协同推进,前者保障产品的“量”,后者提升产品的“值”;只有两者共同发展,蕈菌学科才能真正支撑起集农业生产、健康产业与环保工程于一体的现代食药用菌产业体系。

蕈菌生物学作为蕈菌科学和蕈菌生物技术的共同基础,研究内容包括蕈菌的分类学、发育学、营养学、生理学、遗传学等,不仅支撑栽培与生产,也为高附加值产品的开发提供理论依据,是连接从生产到产品全产业链的桥梁。

张树庭提出的蕈菌学科体系,不仅明确食药用菌研究的学术边界与应用路径,更为中国乃至世界食药用菌产业由传统生产走向科技创新规划了理论基础与发展路径。

张树庭对蕈菌学科体系的构建,远非止于理论框架的提出,更深刻推动中国食药用菌学科从理论到实践的整体发展。正如2019年潘迎捷在“张树庭教授学术思想研讨会”上所言:“食用菌产业已经有近百年的发展历史,但作为支撑产业发展的学科至今仍没有形成一个比较完整的体系[2]。这些年来,张树庭教授一直在食用菌学科的科学问题和技术问题上挑战自己,在确立食用菌学科方向和构建食用菌学科体系上坚持探索、不断创新;无论遇到什么困难始终没有放弃”。正如潘迎捷回忆,多年来张树庭始终鼓励上海市农业科学院食用菌研究所在学科建设中“带好头”,其学术思想为上海食药用菌学科建设提供重要的启迪与指导,这充分体现了张树庭在推动中国食药用菌学科体系建设中的引领作用及其学术思想的深远影响。

1.2 原生质体技术及遗传育种知识传播

张树庭作为国际蕈菌学研究的引领者,在食药用菌原生质体技术领域作出系统而开创性的贡献。早在20世纪80年代,他便与合作者率先建立多种食药用菌的原生质体制备与再生体系,通过筛选高效酶解制剂(如Novozym 234、Lywallzyme)和优化渗透稳定剂、菌丝生理状态等关键参数[6],为原生质体操作奠定坚实基础。

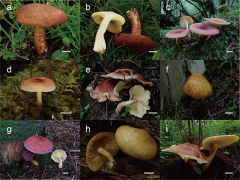

张树庭构建的食药用菌原生质体单核化技术体系能够直接从双核菌丝中高效分离单核体,在双孢蘑菇(Agaricus bisporus)、香菇(Lentinula edodes)、糙皮侧耳(Pleurotus ostreatus)和草菇(Volvariella volvacea)等重要物种中均获成功[7]。与传统孢子分离法相比,单核化方法更快速、简便,且可完全保留亲本遗传特性,显著推进食药用菌的交配型鉴定、遗传作图与杂交育种研究 [8],为我国食药用菌遗传学在改革开放后40多年的发展提供强劲动力[9]。他还积极探索原生质体融合育种,在种内、属间及种间杂交中揭示非典型遗传重组现象[10-12],为种质创新提供新路径,这些研究为进一步梳理和聚焦食药用菌杂交育种的核心科学问题提供了丰富的科学依据[13]。

在推动技术应用与传播方面,张树庭积极支持中国大陆科研团队,并与潘迎捷合作,在中文文献中系统提出并规范“原生质体单核化”术语 [14],明确其在香菇、糙皮侧耳、金针菇(Flammulina filiformis)等物种中的育种价值,标志该技术在中国大陆进入系统化应用阶段,使原生质体单核化技术成为遗传改良的核心方法之一,促进食药用菌双核体和单核体的遗传学研究 [15],同时,为后续深入研究食药用菌双核体细胞核活跃度奠定了方法学基础[16]。

张树庭对中国食药用菌遗传育种学科的奠基性贡献,可追溯至改革开放之初。1980 年,他应邀在福州举办的全国食用菌技术讲座上系统讲授担子菌的性遗传相关内容[17];在此次报告中,他首次向国内学界深入阐释担子菌交配型系统(如同宗配合、异宗配合及其二极性与四极性控制)、生活史及其遗传学本质,强调掌握性遗传原理对于理解和操控食药用菌育种的重要性,该报告记录稿随后被整理发表[17]。

张树庭于1983年在石家庄开设“食用菌遗传育种”专题讲习班,将理论知识与实践技术更为系统地相结合,之后还根据讲义编印《食用菌遗传及育种》;他以精深的学术造诣、精彩的演讲以及富有哲理的远见,吸引数百名学者投身于食药用菌学术研究和技术开发领域[18]。

1997 年,张树庭和林芳灿 [19]出版奠基性专著《蕈菌遗传与育种》,该书在中国食药用菌产业产量跃居世界第一但基础研究薄弱的关键时期,首次系统性地填补国内食药用菌学科的理论空白;该书不仅整合普通遗传学与蕈菌特有生物学知识,更引入当时国际前沿的育种技术,为产业由量产向质优转型提供关键科技支撑;该书兼具学术高度与实践指导性,对科研人员、教育工作者及一线生产者产生深远影响,被誉为推动中国食药用菌产业科学化发展的里程碑式著作。

上述这些讲义和著作成为当时中国大陆科研人员学习和研究食药用菌遗传育种不可多得的核心文献,起到至关重要的理论启蒙作用,并成为进一步构建食药用菌双核体生物学知识和理论体系的重要起点之一[20]。

总结而言,张树庭以原生质体单核化技术为关键抓手,实现从技术奠基、知识传播到人才培育的多维推动,系统建立原生质体单核体化到杂交育种的可操作流程,显著提升育种效率与种质资源利用率;通过合作研究、论文发表和技术培训,推动原生质体单核化技术在中国大陆的规范化、标准化与推广应用;同时以讲习班、学术报告、教材、专著等形式,将现代遗传育种理论和技术深度融入栽培与生物技术实践,真正实现从理论到实践的“造血式”人才培养,持续强化了我国食药用菌遗传学科建设以及种质创新能力。

1.3 栽培技术传承创新与因地制宜策略

张树庭指出:食药用菌栽培技术既是一门科学,也是一门艺术;食药用菌栽培是科学与艺术的精妙融合,其发展既要传承传统智慧,又要融入现代科技;他在栽培领域的思想主要体现在传承与创新并重和因地制宜两个方面[21-23]。

1.3.1 传承与创新并重

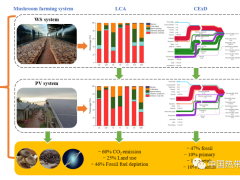

人类已有上千年栽培食药用菌的历史,并积累丰富经验。这些传统技术是珍贵遗产,但也存在产量质量不稳定、效率低等问题。张树庭[24]深刻认识到,必须结合现代科学手段革新传统栽培技术,倡导将现代生物技术用于菌种选育,通过杂交育种与原生质体融合、分子标记与分子遗传学以及基因工程等手段,培育高产、优质、抗逆新品种。在基质处理上,他强调应用堆肥发酵、巴氏灭菌等科学预处理,提高养分利用率并减少病虫害[21]。在环境控制方面,他建议引入智能化设备精确调节温度、湿度、光照、CO2等,实现工厂化、标准化生产;例如在双孢蘑菇工厂中,通过环境自动控制系统模拟最适条件,可实现全年连续高效出菇[5]。

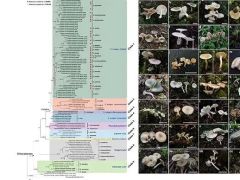

在食药用菌栽培过程中,张树庭根据生长发育期间环境与养分需求的变化规律,提出关键调控点理论(图1)[25]。该理论强调食药用菌生长发育分为营养期与生殖期两个关键阶段,其转换受到各种环境因素的影响,比如CO2、温度、氧气和光照等。不同阶段食药用菌的生长需求是不同的,营养期菌丝体分解基质,积累大量碳源和氮源营养物质,需要合适的温度促进高酶活,但对空气和光照需求低;而生殖期则相反,需充足光照和氧气以诱导子实体形成。关键调控点在于精准把握环境触发时机,避免过早暴露于光照、氧气、水分等因素刺激中,否则影响产量形成所以生产者需要根据科学知识和实践经验,精确控制这个时机,才能获得好的收成;该理论强调科学知识与实践经验的结合,既要理解食药用菌生长的科学原理,又要有实际栽培的经验来把握最佳时机。

张树庭将传统和现代相融合的栽培思路,为产业突破瓶颈指明方向,唯有将传统经验与当代科技有机结合,才能不断提升栽培水平,满足消费升级背景下,市场对食药用菌产品多元化与高品质的迫切需求。

1.3.2 因地制宜栽培策略

不同地区自然环境、资源禀赋和消费市场各异,食药用菌品种特性也千差万别,张树庭[26]据此提出“因地制宜”的栽培策略并积极践行。1969年,他在香港首创利用废棉栽培草菇技术,使得草菇产量提高3~4倍,解决工业化城市废弃物问题。张树庭提出针对适应性强的草菇、糙皮侧耳物种,在农业废料丰富、技术基础薄弱的地区,可推广简易农户模式,利用稻草、棉籽壳以及本地其他废弃物作基质,小规模栽培,投资小见效快,农民易掌握,可增加家庭收入 [21];对于像双孢蘑菇、金针菇对环境要求高的物种,则宜在条件成熟地区发展高标准工厂化生产,建造现代化菇房,精确控制环境,采用自动化、标准化流程,保证全年均衡供给和产品品质[27]。

以部分欧美国家为例,其双孢蘑菇的工厂化栽培已实现高度自动化,从装料、接种到采收等全流程作业环节均由机械完成,生产效率和产品品质均远胜于传统栽培模式 [21]。此外,对木腐菌如灵芝(Ganoderma lucidum)、香菇,张树庭提出视当地资源选择段木栽培或代料栽培,林区可利用原木出菇,木材缺乏地区则以木屑、秸秆替代,既节约成本又综合利用资源。同时,他提醒产业发展需要考虑市场定位,经济发达地区消费者注重品质,可侧重精细化栽培供应高端产品;欠发达地区注重产量和价格,则侧重低成本栽培满足基本需求[28-29]。

张树庭提出的因地制宜策略,充分考虑品种、环境和市场三要素,为各国各地区选择合适的发展模式提供科学指南,促进全球食药用菌产业均衡可持续发展。